受到2024年結婚率銳減的影響,中國2025年的生育率預計將跌至0.9,只有《國家人口發展規劃(2016—2030年)》所預測的1.8的一半。殘酷的人口現實,終於讓中國領導人從“人口膨脹”中醒悟過來,中國總理李強在3月5日的政府工作報告中宣佈,將“制定促進生育政策,發放育兒補貼,大力發展托幼一體服務,增加普惠托育服務供給。”在千呼萬喚之下,中國政府終於開始鼓勵生育了。那麼效果會如何呢?

儒家文化圈生育率全球最低

儒家地區曾經人丁興旺,因為其生育文化符合生物學的熵減原則,像骨髓一樣有造血功能,滋養了東方兩千年的人口和文明。而墨家、法家等都是熵增的。

中國古代多次因為戰亂導致人口銳減,但是由於有旺盛的“造血功能”,人口能迅速恢復,文明延綿不斷。而吐蕃、古羅馬等許多曾經非常輝煌的文明,後面在人口上患了再生障礙性貧血(再障),人口減少,文明衰微。例如7世紀吐蕃人口約有1000萬,唐朝人口3000多萬;但是1953年藏族人口減至275萬,漢族人口卻增至5.4億。羅馬帝國則最終被日耳曼人所滅,文明倒退。基督教也是熵減的,有造血功能,延續了西方的人口和文明。

我在2007年版《大國空巢》中就指出,儒家文化圈已經患了“再障”,生育率是全球最低。以2022年為例,阿拉伯世界的生育率為3.1,拉丁美洲為1.84,美國為1.67,英國為1.57;但儒家地區的日本僅1.26,台灣0.87,南韓0.78,香港0.7,澳門0.68。

低生育率的背後原因

第一,現代社會經濟模式是建立在西方文明的基礎上,例如,社保制動搖了儒家生育文化的經濟基礎,城市化弱化了祖宗信仰,使得儒家的生育模式從熵減少到了熵增。雖然西方的生育文化也在熵增化,但速度沒有儒家文化這麼快。

第二,儒家文化只有“此岸”,沒有“彼岸”,因此更珍惜生命,預期壽命最長,例如,2020年日本、香港、新加坡的出生時預期壽命高達85歲、85歲、84歲,而歐盟、美國、印度只有80歲、77歲、70歲。中國儘管人均GDP只是美國的六份之一,但是預期壽命已經超過了美國。

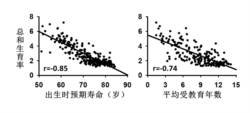

“生死攸關”,預期壽命與生育率強負相關,這就是生物學界眾所周知的壽命與繁殖力的權衡,機制尚不完全清楚。無論是透過飲食限制還是基因改造,當壽命延長時,繁殖力都不可避免地會下降。在已開發國家中,美國的生育率最高,原因之一是其預期壽命最短。壽命長也導致儒家地區養老負擔最重,降低年輕人的養育能力。

第三,儒家父母相信孩子是自己生命的延續,對子女有強烈的利他主義。在低養育成本下,會追求多子多福;在高養育成本下,會犧牲數量,追求品質。例如“孟母情節”導致過度注重教育,高昂的教育成本降低父母的養育能力和生育意願。而除了改變生育觀念外,過長的教育時間還擠壓年輕人寶貴的生育時間,提高未婚率。因此,各項教育參數都與生育率呈負相關。

第四、婚育年齡過晚,未婚率過高。隨著年齡的延後,男女生育能力不斷下降,例如女性的卵子數量隨年齡快速遞減,30歲時還有隻剩12%,40歲只剩3%。毫不奇怪,全球近三分之二的孩子是30歲以下婦女生的。而儒家地區的平均初育年齡是全球最晚,例如2021年香港、台灣、南韓、日本的婦女平均初育年齡高達33歲、31、33歲、31歲,而美國還只有27歲。

根據儒家地區的經驗,一旦婦女初育年齡超過26歲,生育率將難以提升到2.1;一旦初育年齡超過28歲,生育率將很難提升到1.5。而中國婦女的初育年齡在2020年就已經達到28歲。上海戶籍人口女性平均初育年齡更是從2015年的29.01歲提高到2020年的30.73歲、2024年31.81歲。現在全國婦女初育年齡可能已經超過29歲,在“人才紅利”、“新質生產力”的政策下,婚育年齡也將延後。

2020年中國人口普查,各省的20-24歲、25-29歲婦女的未婚率都與生育率直線負相關。貴州、寧夏的25-29歲婦女未婚率只有23%、23%,生育率還有2.12、1.67;黑龍江、上海的未婚率高達43%、52%,生育率也只有0.76、0.74。

第五,東亞地區的城市人口密度過高,每平方公里有1-3萬人,而美國為1-4千人。密度對數量增長的抑制是生物學規律,培養的細胞、細菌、植物、動物概莫能外。人類作為生物,也逃不過這種生物法則。全球許多城市(如倫敦、東京、上海)的各區的生育率都與人口密度呈負相關。

政府政策“小打小鬧”難奏效

中國除了上述共同的原因外,也因為數十年的計劃生育改變了大衆的生育觀,重塑了社會經濟。例如中國的人口密度和房價遠高於日本。台灣的居民可支配所得佔GDP的59%,而中國大陸只佔44%,代表教養孩子的能力較弱。

目前中國的婚育年齡仍比台灣、香港、新加坡、日本、南韓還要早。樂觀地看,中國鼓勵生育的政策可能效率更高;悲觀地看,中國婚育年齡將繼續推遲,生育率下降勢能很大。

儒家地區要提振生育率,靠提供生育補貼、延長產假這種小打小鬧的手段難以奏效,而應該在政治、經濟、文化、教育等各方面進行連動的典範革命。對儒家文化進行“托古”(不偏離熵減的“生物學法則”)、“改制”(洗去糟粕,保留精華,重建經濟基礎)。發揚敬祖文化,重視清明節、中元節,讓生者有祭祀之所,讓逝者的靈魂有安放之地。也藉鏡其他文明有利於生育的價值觀和制度設計。

論壇